2012年10月22日

肉親の死によって・・

Jonathan Babb

同じような外的な状況が

降りかかってきたとしても、

それへの対応策は

人によって違います。

一例をあげるならば、

親や兄弟などといった

身近な人の死があったとしても、

その死からどれほどの

ダメージを受けるかは

人それぞれなのです。

十年嘆き悲しむ人もいるでしょう。

実際、白髪となり、

病気になる人もいるでしょう。

しかし、

たんたんと生きる人もいるでしょう。

そうしたときには、

いろいろとお世話になったことには

十分に感謝しながらも、

「これからは自立していく」

という気持ちが大事だと思います。

結局は、

「根本において神を信じている」

ということが大切なのです。

「神が創られた世界ならば、悲しみと見えるものにも、何らかの役割や意味があるはずだ。神が私のことを、徹底的に害そうなどと思っておられるはずがない」

「肉親の死によって、私はいっそう強くなれるのではないか」

「友人が離反したことによって、私はさらに素晴らしい人と出会えるのではないか」

「恋人と別れたといっても、やがて私にももっと素晴らしい人がでてくるのではないか」

このように考えてみることです。

『不動心』

第五章 悪霊との対決

P159より

2012年10月21日

核となる悩み・・

zbigphotography

悪霊を呼ぶ状態の心は、

ちょうど、

空に雨雲が

かかったようになっています。

雨雲の上には

太陽がさんさんと

照り輝いていても、

雨雲を晴らさなければ

光がさしてこないように、

心のなかに曇りができて、

神の光を遮っているのです。

まず雨雲を取り除くことが必要です。

そのためには、

「自分の心のなかに、どのような雨雲があるか」

ということを、

しっかり考えてみることです。

そうすることによって

対応策がでてきます。

心のなかの悩みとは、

結局、

「いつもそのことを考えている。いつも心がそこへいく」

というものです。

悩みが複数あるように見えても、

その根の部分は

一つであることが多いのです。

最も鍵となる悩み、

核となる悩みは一つです。

核となる悩みはとは、

その人の人生に

最もダメージを与えるものです。

それと真正面から

取り組んでいかなくてはなりません。

『不動心』

第五章 悪霊との対決

P155より

2012年10月19日

家庭教師だと・・

201109020600

この世とあの世を

貫く法則として、

「波長同通の法則」

があります。

「類は友を呼ぶ」

ということわざがありますが、

悪霊が寄ってくるには、

それだけの理由があり、

その人の心に

悪霊を呼び込むだけの

ものがあるのです。

どのような悪霊に取り憑かれ、

悩まされているかということは、

その人の心に

どのような誤りがあるかを

教えています。

その意味では、

悪霊は家庭教師だと

言うこともできるのです。

「己心の魔(こしんのま)」

という言葉があるように、

心のなかに魔があって、

それが外部にある魔を

呼び込んでいるのです。

結局、悪霊との対決といっても、

外部にある悪霊というより、

自分自身の心との

対決なのです。

明るく、さわやかで、

さっぱりとして執着がなく、

心が光に満ちているならば、

その人には、

悪霊が棲みつく場はありません。

悪霊は寄ってくることが

できないのです。

『不動心』

第五章 悪霊との対決

P153より

2012年10月17日

心の病に・・

loco's photos

「悪霊とどのように対決するか。悪霊による惑わしや憑依という問題を、どう切り抜けていくか」

ということを考える上で、

まず問題となるのが、

多くの人びとが

正確な霊的知識を持っておらず、

悪霊の正体や、

それへの対応策を

知らないということです。

まず悪霊の正体を

知らなくてはなりません。

「悪霊というものが漠然といるのではなく、自分自身も悪霊になる可能性を持っている。悪霊とは心の病気にかかっている魂のことである」

ということを知らなくてはなりません。

つまり、すべての人が、

心の病にかかったまま

あの世に還れば、

悪霊となる可能性があるのです。

それでは、

心が病にかかるとは、

どのようなことでしょうか。

それは、

少なくとも幸福感に

満ちた状態ではありません。

なんらかの悩みがあり、

しかもそれは

マイナスの悩みであることが多いのです。

『不動心』

第五章 悪霊との対決

P149より

2012年10月16日

三人の人間が死刑・・

Juliana Coutinho

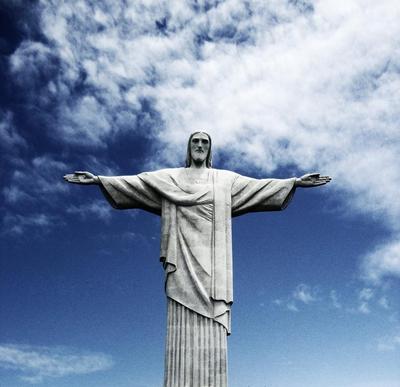

いまから約二千年の昔、

イスラエルにある

ゴルゴダの丘で、

三人の人間が

死刑になりました。

そのうち二人は

強盗や殺人などをした

犯罪者でしたが、

残りの一人は

「ユダヤの王」という

名を冠された罪人であり、

その罪状は

「ユダヤの王を名乗った」

ということでした。

これが有名な

イエス・キリストです。

同じく十字架に架けられたという

客観的事実はあっても、

イエスと他の罪人とでは、

心のなかは

天地ほどの開きがあったでしょう。

外的にはどのような

環境に置かれようとも、

心のあり方は

その人の自治に

まかせられています。

結局、

人間という霊的存在にとっては、

「心で思っていることが、その人のすべてだ」

だということです。

したがって、

どのような心根でもって

生きていくかが大事なのです。

『不動心』

第四章 悪霊の諸相

P117より

2012年10月15日

悪霊になる・・

tsaiproject

霊的な世界の実在を

信じている人たちは、

悪霊に対する

関心が高いと思います。

ただ、昔話で読んだり、

幽霊話や怪奇話で

聞いたりしていても、

自分の身近な問題として

それらを受け止めることは、

なかなかできないのが

現実ではないでしょうか。

しかし、

目に見えない世界で、

確かに悪霊は暗躍しているのです。

そして、

そうした者に操られている人たちが

この世にはたくさんいるのです。

悪霊とは何かといえば、

人間のエネルギーのなかの

マイナスの部分、

不平、不満、嫉妬、憎しみ、怒り、不安、恐怖、怠惰、貪欲 猜疑、うそ偽り・・

こういったマイナスの想念エネルギーに

感応して生きている者たちだと

思えばよいのです。

地上でマイナスの想念を

数多く持って生きた人は、

死後、地獄界というところへ行き、

悪霊となって

そこに棲みついています。

すなわち悪霊という

特殊な霊が

はじめからいるのではなく、

悪霊になる可能性は

すべての人間にあるのです。

人間は、

心のなかに

どのような思いを抱くかに関して

神から自由を与えられており、

その自由を行使して、

自分を変えていけるようになっています。

思いの自由性というものを駆使して、

人間は

天使のようになることもできれば、

悪魔のようになることもできるのです。

そして、

悪霊という存在は、

残念ながら、

心の使い方、用い方を

誤った人たちだと言えるのです。

『不動心』

第四章 悪霊の諸相

P113より

2012年10月14日

恋愛をすれば・・

*S A N D E E P*

人生の不安というものは、

価値観のところに

原因の大部分があるように思います。

「人からこう見られたいと思っている姿から、自分が転落するのではないか。自分の価値を奪われるのではないか」

ということが、

不安の原因になっているのです。

恋愛をすれば、

「相手に嫌われるのではないだろうか」

と思い、

会社に勤めたならば、

「偉くなれないのではないだろうか」

と思い、

商売をすれば、

「失敗をするのではないだろうか」

と思う。

あるいは、

「病気をするのではないだろうか」

と思う。

こうした不安は、

「現在の自分がもっと悪くなるのではないか」

というネガティブな思考からきているのです。

結局、

人生の苦悩や不安の原因、元凶は、

「自分の幸せを左右するものは外部にある」

という考え方です。

これが人間の心を

ぐらつかせているのです。

『不動心』

第三章 苦悩との対決

P81より

2012年10月13日

人生は一冊の問題集・・

toddwendy

どうやって幸福に生きるか

ということを考えてみると、

それは結局、

「人生に現れてくるさまざまな苦悩と、どのように対決していくか」

という問題に尽きると思います。

「人生は一冊の問題集」

という言葉で表されるように、

それぞれの人間には、

その魂にふさわしい試練が与えられます。

その試練をどのように

くぐり抜けていくかが、

その人の真価、

値打ちを決めるのです。

したがって、

その人にどのような苦悩が

現れているかを見れば、

その人の魂修行が何であり、

何を最高の値打ちとすべきなのかが、

明らかになるのです。

『不動心』

第三章 苦悩との対決

P73より

2012年10月12日

もっと貪欲で・・

Zach Dischner

人生というものは、

「経験からどれだけ学べるか」

ということを、

神から宿題として

与えられているのです。

人生に変化があればあるほど、

起伏があればあるほど、

学びの糧が数多くあります。

そこからどれだけのことを学ぶか、

見出していくかが課題なのです。

ですから、

「学ぶ姿勢において、もっと貪欲であれ」

「一日にどれだけ学びえたかを誇るようなあなたであれ」

ということです。

何もしないで一日を過ごすよりは、

苦しみでも悩みでも

積極的に受け止めたほうが、

魂にとっては、

むしろ糧になります。

「魂の糧」という観点から見たときには、

人生に無駄なものは

何もないと言えるのです。

『不動心』

第二章 蓄積の原理

P49より

2012年10月11日

いい人生だった・・

Brett Jordan

みなさんは、

平安な日々、

心穏やかな日々を

欲するでしょうが、

人生を閉じるにあたって、

自分の一生を振り返ってみたとき、

自分の人生が、

何の波風もない

平凡で平坦なものであった場合、

それで満足でしょうか。

「いい人生だった」と思って

死んでいけるでしょうか。

実は、

波乱万丈のなかを切り抜けていくとき、

魂は光り、

喜びが増えていくのです。

苦難や困難と対決しているさなかは、

確かに大変ですが、

そのなかにいろいろな

味わいがあります。

苦難や困難を

礼賛するわけではありませんが、

そのなかには、

人間をひと回りもふた回りも

大きくするものがあることも事実です。

平凡な日々のなかでは、

人間が大きくなっていくことはないのですが、

苦悩に引き裂かれそうなときに、

それを乗り越えていくことによって、

大いなる自信が生まれてくるのです。

『不動心』

第二章 蓄積の原理

P47より

2012年10月10日

雪ダルマが・・

magomaev

毎日毎日、

いろいろなことが起きます。

自分にとっての幸運の種、

幸福の種となるようなことも起きますが、

悩みの種、

心配の種となるようなことも起きます。

これが現実です。

しかし、

いつもそのなかに

教訓を見出し、

自分の成功の種子を見出していく

という観点を持っている人は、

転げるたびに

雪ダルマが大きくなっていくように、

どのようなことが起きても、

そのつど大きくなっていくしかないのです。

このような雪ダルマ型の

人生観を持ってることは、

人間の器を

二倍にも三倍にも大きくしていく上で、

たいへん貴重です。

どうか、

小さな石ころや泥にとらわれないで、

「転げるたびに大きくなっていく」

という考え方を大事にしてください。

『幸福の原点』

第七章 積極型人生のすすめ

P202より

2012年10月09日

黄金のパイプが・・

timo_w2s

みなさんに一つの

勇気を与える事実を

お話します。

それは、

「人間はすべての人が、心の中に、神へと通じる一本の黄金のパイプを持っている」

という事実です。

人間は、

自分を孤立した存在、

他者と切り離された存在だと思い、

あてどなく漂っている

浮き草だと思えばこそ、

さまざまな苦悩があり、

悲しみがあるのです。

しかし、

自分の内に

一本の黄金のパイプが通っていて、

それが神の世界へと通じる

無限の長さを持っていると思ったとき、

あらゆる恐怖は

消え去っていくのです。

人に求める必要はありません。

環境に求める必要はありません。

自分の内なる

黄金のパイプに求めてください。

他人に「こうして欲しい」とか、

環境に「こうなって欲しい」とか、

思わなくていいのです。

そうではなくて、

自分の内、

心の内に潜んでいる

黄金のパイプを発見してください。

そのパイプは

無限の彼方に通じ、

神の心に通じているものなのです。

そのパイプからは、

あらゆるエネルギーが

降り注いでくるのです。

そのパイプからは、

限りなき叡智が流れくるのです。

神の叡智が

自らに天降ってきたならば、

そこに何の不自由がありましょうか。

そこに何の苦しみがありましょうか。

そこに何の困難がありましょうか。

『幸福の原点』

第五章 春爛漫

P153より

2012年10月08日

未熟なところばかり・・

Padmanaba01

人間というものは、

足らざるところばかりです。

不足なところばかり、

未熟なところばかり、

至らないところばかりです。

しかし、

そういう人間であるからこそ、

さらなる高度なものへの

目覚めがあるのです。

そういう人間であるからこそ、

理想というものを

追い求めることができるのです。

人間は、

自らの至らないことを

知れば知るほど、

完全無比な、

完全無欠な

神の愛というものに

目覚めていきます。

神とは理想そのものです。

理想を愛することが、

神を愛することでもあります。

この点において大切なことは、

「自分がいくらみすぼらしく見えたとしても、いくら頼りなく見えたとしても、どのように劣等感に満ちた自分であろうとも、自分もまた神の創りたるものであり、神そのものと本質において変わらない」

という見方です。

信仰とは、

そういう本来の自己に立ち戻るために、

大いなる理想に向けて

努力していくことなのです。

『幸福の原点』

第四章 信仰の原点

P134より

2012年10月07日

心の傷を癒す・・

korom

人間は、

だれしも多少の

劣等感を持っています。

そして、

深い劣等感を

持っている人には

二種類あります。

一つは、

劣等感ゆえに傷ついていて、

それを不幸の

原因としている人です。

もう一つは、

劣等感に対する補完作用によって、

劣等感をバネとして、

さらに道を切り開こうとしている人です。

この両方があります。

ただ、いずれにしても、

劣等感を持っていることが、

心の傷になっているため、

その両方の人たちに

心のやすらぎがないことは事実です。

それゆえに、

劣等感のなかに生きている人たちには、

普通の人以上に

愛というものを求めていきます。

なぜなら、

愛は万人の心の傷を癒す

泉だからです。

結局、

劣等感の本質は、

「与えられていない」

という気持ちです。

「人から愛を与えられていない」

という気持ちが劣等感です。

これに対し、

愛とは

「与えたい」

という気持ちです。

愛とは本質的に、

与え続けるものであり、

見返りを求めない行為です。

劣等感に苦しんでいる人は、

与えられる愛ばかりを

考えていることが

多いであろうと思います。

しかし、

「自分はこれだけのことをしたのだから、それだけの評価を得て当然である」

「自分はこれだけ尽くしたのだから、相手から愛されて当然だ」

などという思いが、

実は間違いであるということに

気づかねばなりません。

決して見返りを求めてはいけません。

見返りを求めたときに、

愛は死ぬのです。

与える愛の大切さ、

無償の愛の大切さに

目覚めなければなりません。

『幸福の原点』

第四章 信仰の原点

P132より

2012年10月06日

二千年の昔に・・

Brett Jordan

人生のさまざま経験に際して、

仏神と出会うための方法とは、

いったいどういうものでしょうか。

「聖書」のなかには、

この方法論が

明確にうたわれているところがあります。

それは「山上の垂訓」

といわれている部分です。

イエスははっきりと、

こう言っています。

「心清き者は幸いである。 汝らは神を見るであろう」

このイエスの端的な言葉、

これがすべてです。

実に二千年の昔に

イスラエルの地で

イエス・キリストが

すでに教えているとおりなのです。

いま、世の中の多くの人びとは、

自分の人生観のままに

生きていますが、

その人生観のなかに、

「心清く生きよう」

という思いがある人は

いったいどれだけいるでしょうか。

私は、

「反省をして心の曇りを取り除いたならば、天上界の光がさんさんと差し込んできて、四次元以降の世界と同通し、守護、指導霊とも話ができるようになる」

ということを説いています。

心を清くするためには、

まず、自分の

間違った思いを

修正していくことではないでしょうか。

仏神の喜ばないような

思いを持った自分であるならば、

それを反省することではないでしょうか。

また、

間違った行いをしたときには、

それを深く詫び、

懺悔することではないでしょうか。

私はみなさんに、

「ただ心清くあれ。心をますます純化していけ。その途中において、何らかの神秘体験を得るであろう。仏神の存在を実感するような体験を得るであろう。大いなる奇跡を感じ取ることもあるであろう」

と言いたいのです。

『幸福の原点』

第四章 信仰の原点

P120より

2012年10月05日

貧乏という名の・・

onigiri-kun

苦難や困難、

失敗、挫折というものは、

世間では悪いことの

象徴のように言われていますが、

必ずしもそうとは

言い切れない面もあります。

「失敗のなかに成功の因があり、また、悲しみのなかに喜びの種がある」

という、ものの見方が

非常に大事だと思います。

世の中を非常に単純に、

二元論的に見る人は、

「神、仏が存在するなら、世の中には、なぜ不幸があるのだろうか。なぜ辛酸をなめるような経験があるのだろうか。なぜ死というものに出会う悲しみがあるのだろうか。なぜ別離という悲しみがあるのだろうか。なぜ貧乏という名の苦しみがあるのだろうか」

ということを感じます。

しかし、

そのような苦しみや悲しみは、

単なる苦しみのための苦しみであったり、

悲しみのための悲しみであったり

することはありません。

苦しみや悲しみと見えるものは、

実は、姿を変えた、

仏神の大いなる愛であることが多いのです。

いろいろな試練と見えるもの、

砥石と見えるもののなかに、

実は、仏神との出会いがあるのです。

人間を仏神のほうへと

深く深く向き直らせる

契機となっているのです。

『幸福の原点』

第四章 信仰の原点

P116より

2012年10月04日

肉体的なハンディを・・

messycupcakes

人間の真実の価値は、

その人に与えられた物の量や

世間の評価にあるのではなくて、

その人が人生の途上で発見した

真理の質にあるのです。

その深さにあるのです。

その光の強さにあるのです。

したがって、

自分がどのような経験をしたか、

どのような環境のなかに

置かれたかということは、

それほど大きなことではないのです。

そこにおいて、

その時点において、

自分がどれだけの光を

発揮したかが問題なのです。

「自分はこんな不幸のなかにある」

「自分はこんな肉体的なハンディを背負っている」

「自分はこんなひどい環境のなかで育ってきた」

と言いたい人もいるでしょう。

では、

そういう条件下にあって、

あなたはどれだけ

神の子として光り輝いたか。

それをこそ、

問われているのです。

人生は、

暗闇が濃く見えるようなときもありますが、

闇が濃ければ濃いほど、

光もまた強く見えるという

真実があるのです。

自分の闇が濃いと思うならば、

その濃い闇のなかにこそ、

新たな人生のランプを、

自分の希望の光を、

自分の悟りの光を

灯そうと考えていくべきです。

『幸福の原点』

第2章 与える愛について

P54

2012年10月03日

裸の自分と・・

R@M-R2R

人間は

人生のどこかで必ず、

自分自身の性(さが)、

自分自身のカルマ、

自分自身の本質的な問題というものと、

対決するようになっているのです。

それが二十代に来るか、

三十代に来るか、

五十代に来るかは

分かりません。

それはその人自身の問題ですが、

必ず、その人の

今世の人生にとって

課題となっているものと

直面することになるのです。

それは、

あるときは、

病気という

課題であることもあります。

仕事の失敗、挫折

という課題であることもあります。

あるときには、

肉親と死別する

ということであるかもしれません。

離婚ということであるかもしれません。

いろいろなことがあるでしょう。

しかし、

その人の魂の修行として

起こるべきことは、

やがて必ず起こるようになっています。

そのときに、

裸の自分というものを

嫌というほど

見せつけられるのです。

苦しみのなかに、

実は人生の砥石があるのです。

悲しみのなかに、

他者への愛が

芽生えるきっかけがあるのです。

人生には

いろいろな事件がありますが、

そこにおおいなる

神の巧妙な仕組みがあるのです。

『幸福の原点』

第2章 与える愛について

P51より

2012年10月02日

だれにも愛されなかった・・

Rudolf Getel

自分の人生を振り返って、

不平不満ばかりがこみ上げてくる人は、

「ゼロからスタートした」

という観点を

いま一度思い出すことです。

そこに原点回帰して、

自分を見つめてみることです。

そして、「ゼロからスタートしたわりには、いろいろなことをやってきたではないか。いろいろな人に恵まれてきたではないか」

ということが分かるようでなければ、

ほんとうではありません。

「自分はとにかく人から悪く言われてきた。だれからも優しくされたなかった」

と言う人は、

目にうろこがかかっている人です。

「これまで生きてきて、自分はだれの好意も受けなかった。だれにも愛されなかった」

と思う人は、

心のレンズがゆがんでいるのです。

心のレンズのゆがみを直して見たときには、

そのようなことは

絶対にないのです。

多くの人の恩恵を受けているのです。

多くの人に愛されてきたのです。

直接的にであれ、

間接的にであれ、

それは事実です。

生きていること自体が

大いなる恩恵を受けているということに

気づかなければいけないのです。

『幸福の原点』

第2章 与える愛について

P48より

2012年10月01日

頭から離れない・・

loco's photos

他人との上下の感覚だけで

物事を考え始めると、

人生は

苦しみの面が多くなっていきます。

みなさんのなかには、

自分が持っていないようなものを持っている人、

自分にはないような

環境のなかで生きている人を見たとき、

心穏やかでない人もいるでしょう。

しかし、

そういう人は、

まだ本物の自分というものと

巡り会っていないのです。

「他人というものがどうしても頭から離れないときは、まだ自分の本質に気づいていない。」

ということを知らなければなりません。

結局、「世の中の人が素晴らしく見えること、自分以外の人が素晴らしく見えることが、自分を惨めにする」

という境地は、

まだまだ本物の自分というものに

ぶつかっていないということなのです。

本物の自分というものに

出会ったならば、

多くの人が素晴らしく見えてきます。

素晴らしく見えることの喜びを感じます。

そこに自分の魂の飛躍を感じます。

『幸福の原点』

第2章 与える愛について

P46より